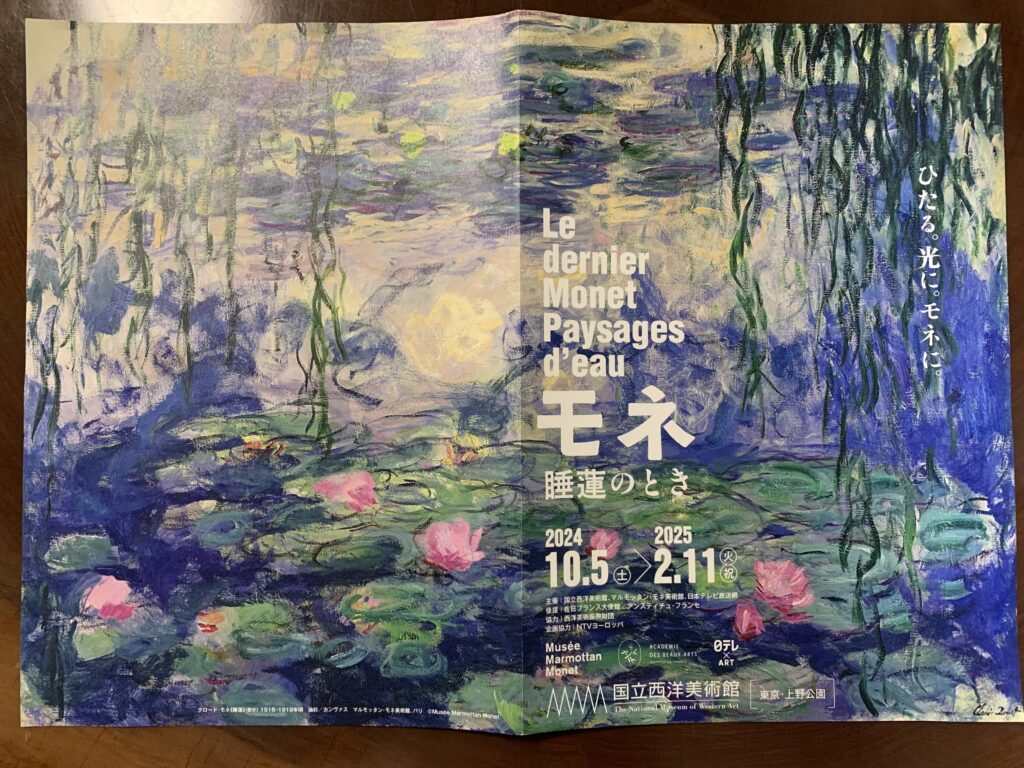

いつも混雑するモネ展。昨年に行ったモネ展では、平日の夕方行ったのに混んでいて、特にミュージアムショップに入るのにすごく並んだ。今回の西洋美術館でのモネ展は、金曜と土曜は夜9時までやっていて、夜は比較的すいていると聞いたので、土曜日の夜に行く事にした。展覧会情報はこちら(公式)→モネ 睡蓮のとき|国立西洋美術館

11月30日土曜日。この時季は朝晩冷える。暗くなるのも早い。暗くなってから出かけるというのも、なんだか億劫になる。夜がすいているというのも分かる気がする。まあ、夜までやっている事を知らない人が多い、というのが一番の理由だろうが。

夜の7時頃に着くように出かけた。昼間暖かかっただけに、夜の寒さは堪える。外に出たら早速手が冷たいと感じた。

上野駅に到着し、公園口の改札を出ると真っ暗。繁華街の駅前とは全く違う雰囲気だ。うっすらとイチョウ並木が見える。昼間来たら綺麗だっただろう。それよりも、駅の近くに停まっているパトカーの方が目立っている。赤いランプがクルクルと回っているから。なんだか物騒な気持ちになる。

しかし、意外とベンチに座っている人が多い。待ち合わせだろうか。かなり暗いのだが、ベンチの下がほんのり明るくなっていて奇麗だ。

イチョウの木を撮ってみた。そして、イチョウがあればほら、あれよ。銀杏臭が漂っている。

西洋美術館は駅からすぐだ。真っ暗で、本当にやっているのか不安になる。とりあえず看板には明かりが点いている。

入り口辺りは真っ暗。門は開いていた。そして、もちろん美術館の中には明かりが点いている。ロダンの彫刻なども控えめにライトアップされている。だが、ちょっと歩くのに不安なくらい暗い。

建物の灯りを目指して歩いて行くと、途中でモネ展の看板があった。暗くて顔の見えない女性の職員さんが、

「モネ展はこちらです」

と、私から見て右の方を手で示していた。そちらへ行ってみると、工事中みたいな所だったが、並ぶための囲いが出来ていた。普段はこんなに並ぶのだろうか。土日の昼間は並ぶのかも。

建物内に入ると、かなり暖かかった。手荷物はロッカーへ、と呼びかけている。コートだけでもロッカーに入れる事にした。このロッカーは100円玉を入れて施錠し、開錠するとその100円は戻ってくる。ありがたい。あ、100円玉あったかな、と焦ったが、かろうじて1枚あった。

ロッカーに預けてから階段を降りようとすると、職員さんに、

「ロッカーの番号を見せてください」

と言われた。適当にバッグの中にポイっと入れてしまった鍵を、懸命に探して出した。番号を確認したら通してもらえたが、特に番号を控えた訳でもない。なぜ番号が必要か?

荷物を入れたのに施錠し忘れる人がいるから、それを未然に防ぐためか。だが、私が最初に思いついたのは、何か特別な番号があって、その番号のカギを持っている人を探しているのか、という事だった。例えば、ずっと閉まったままのロッカーがあって、その番号のカギを持っている人物を探しているとか。ま、それはないか。

階段を降りていくと、撮影スポットがあった。

多分これは、前に立って記念撮影する所だろう。でもまあ、独りだしいいか。実はこの撮影スポット、重要だった。この時にはあまり分かっていなかった。

展示室の前には、写真撮影などのルールが書いてあった。チョコナッツはここを真剣に読む。まず、撮影していいのは第3章のみ。その写真は私的な利用のみ可能と。もちろん商用な利用はNGだろうが、ブログなどSNS上に載せるのはどうなのか。よく、ブログはOKと書いてある展覧会もあるが、今回は特に何も書いていない。これは……載せない方が良さそう。私はそう判断した。でも、さっきの撮影スポットの写真はOKだと解釈。ね、重要でしょ。

展示室に入ると、年表が貼ってあった。モネの年表だ。昔モネの伝記を読んだ事があるとはいえ、だいぶ忘れているので目を通した。モネは86歳まで生きたそうだ。第一次世界大戦を経験している。

第1章 セーヌ河から睡蓮の池へ

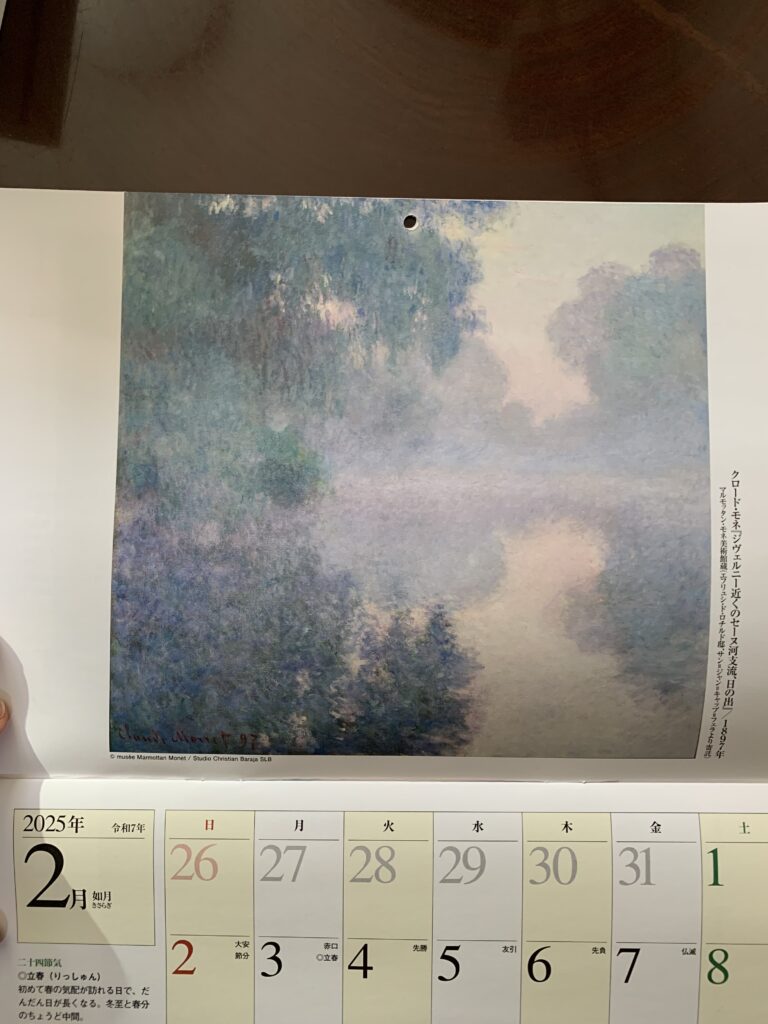

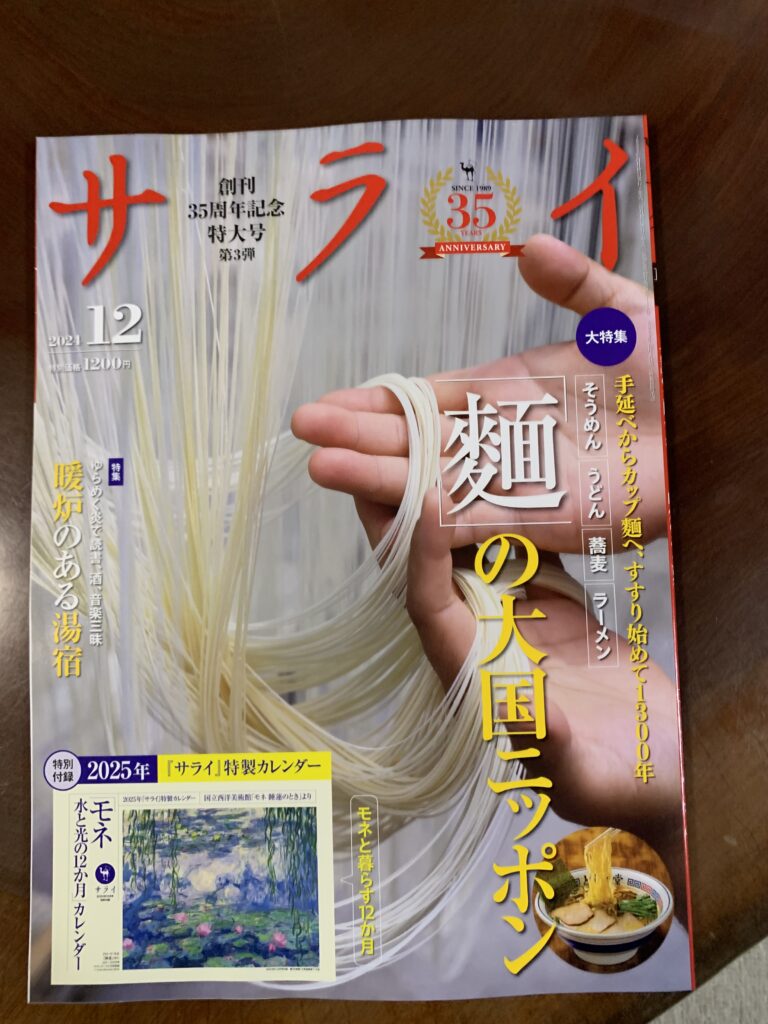

ここで1つ言っておくことがある。実は先日、サライという雑誌を買った。付録が目当てだった。その付録というのがモネ展のカレンダー。モネ展ではショップが混み過ぎて何も買えないかもしれないと思い、飛びついたのだ。これ、絶対に即売り切れるぞと思って。そのカレンダーの写真を、今回ブログに説明の為に載せようと思う。カレンダーだと分かるようにわざと変な写真にしてある。

さて、第一章はまだ若い頃の絵画。見た事のある絵がけっこうある。普段西洋美術館の常設展で観られる絵もあったと思う。

そんな中、多分現物を観るのは初めての「ジヴェルニー近くのセーヌ河支流、日の出」という1897年の作品に目を奪われた。息をのむほどの美しさ。ぼわーっと白っぽい画面だが、とにかく美しい。

それがまあ、カレンダーにあったのだ。嬉しい。そして、その隣には全く同じ場所の同じ構図の絵があった。こちらは「セーヌ河の朝」という作品でやはり同年1897年作。全く同じ場所を描いているが、全体的に先ほどの絵よりも色が濃い。因みに、ジヴェルニー近くの~はパリのマルモッタン・モネ美術館所像で、朝の方はひろしま美術館所蔵だそうだ。それと、「セーヌ河の朝」という表題の作品はもう1つあり、そちらは国立西洋美術館所蔵で翌年1898年の作品だが、先の作品とは構図が全然違うものだった。

その、同じ構図の2枚の絵は並んで展示してあった。5メートルくらい離れた所で観た感じでは、ジヴェルニー近くの~の白っぽい絵の方が素敵だと思ったのだが、10メートルくらい離れた所から振り返ったら、より色のハッキリしているセーヌ河の朝の方が素敵だった。すごく。ああ、あの絵をまた見たい。広島に行けば観られるのだろうか。

ああ、それにしても字が読みづらい。薄暗いし、柵があるから。普通の人は策の手前から読めるのかもしれないが、私の目にはちょっと難しい。柵のところから目一杯顔を突き出して読んだが、数字がハッキリしない。困ったものだ。

それと、何歳ごろ描いたのかな、と思うのだが、いくら最初に年表をよく読んできたと言ってもすぐには分からない。何年生まれだっけ?忘れたよ、ってなもんで、晩年ではない、くらいにしか分からなかった。因みに、モネは1840年11月14日生まれ。だから、さっきの2つの絵を描いたのは……57歳か。けっこう行ってるな。でも86歳まで描き続けたのだから、まだまだ若い頃か。

モネはジャポニズムに傾倒していた事はよく知られている。日本的なモチーフを描いた事もあるが、絵を描く手法にも日本の浮世絵などから影響を受けている。今回ある言葉が書いてあって、納得した。

「影によって存在を、断片によって全体を暗示するという、日本の美学に共感を示した」

今……メモした自分の字が読めなくて苦労した(笑)「断片」が読めなくて、遮断だっけ、断絶だっけ、と思い出そうとして。

睡蓮の絵が早速お目見えしてきた。色々な色の池。夕暮れ時などの赤い池など。その名も「睡蓮」という名の絵が続く。ここに書いてあったのが、

「水平方向に広がる池の空間にそぐわない、縦長のキャンバスを使用する事によって、黄昏の光と大気の効果のみを抽出する事に注力した」

という事。冒頭の撮影スポットの絵を思い出してほしい。かなり縦長だ。だけど、あんなに細長い形だったかな。ちょっと自信がない。

第2章 水と花々の装飾

続いて睡蓮のみならず、モネが描いた色々な花の絵が続く。黄色いアイリスとか、紫のアイリスとか。アイリスが多い。モネが睡蓮の装飾画を描いた事は有名だが、アイリスの装飾画も描こうとした事があるらしい。

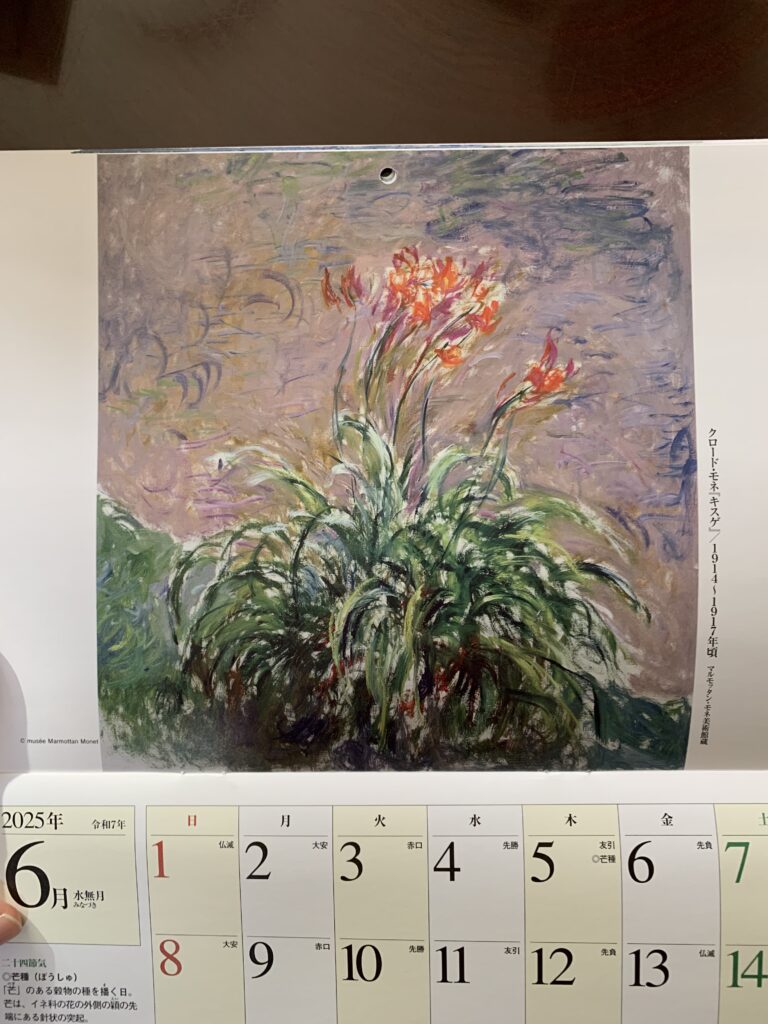

ああ、これかな。違う、これは「キスゲ」だ。キスゲの花の絵は1つしかなかったのに、カレンダーはこれを入れてきたか。これとか、いくつかの「白い部分が残っている絵」があった。よく学校の授業では、白い所があったらダメ、と習ったものだ。モネがやってるじゃん、と反論する小中学生はいないだろうが。

で、モネもやっているから正解か、という話だが……私はやっぱり白い所が残っている絵はあまり好きではない。写真に撮ったものを見ると良さそうに見えるが、実物を見ると白い所のない絵と比べて圧倒的に物足りない。存在感が足りない。まあ、あくまで私の個人的な意見だが。

圧巻なのが「藤」だった。睡蓮の装飾画の上部に飾るつもりで描いたのだとか。

すごく大きい。そして、このふわーっと紫色に塗ってある部分がきれいだ。他にも黄色に塗りつぶしてある部分のある絵もあったが、その空気を表すような塗り方が独特で、美しいと思った。でも、この藤も白い所が多くてちょっと……私的にはイマイチだった(笑)

睡蓮の絵は色々だったが、時に蓮が浮いて見えるような絵があって、それが素晴らしかった。水に深みが出るというか。

第3章 大装飾画への道

晩年、モネはどんどん大きな絵を描くようになっていったらしい。その為に新たにアトリエを作ったくらい。この章は写真撮影OKで、気に入った絵の写真は正面から撮らせてもらったが、こちらには全体の写真をちらり。混み具合はこんな感じ。

すいているでしょ。遠くから眺めるのも容易。特筆すべき事もないので、次。

第4章 交響する色彩

モネは晩年、白内障を患う。1908年頃から患い始め、1912年に白内障と診断される。1923年に手術を3度して、視力は復活したそうだ。とはいえもう高齢なので、はっきり見えるようになったという訳でもなさそう。

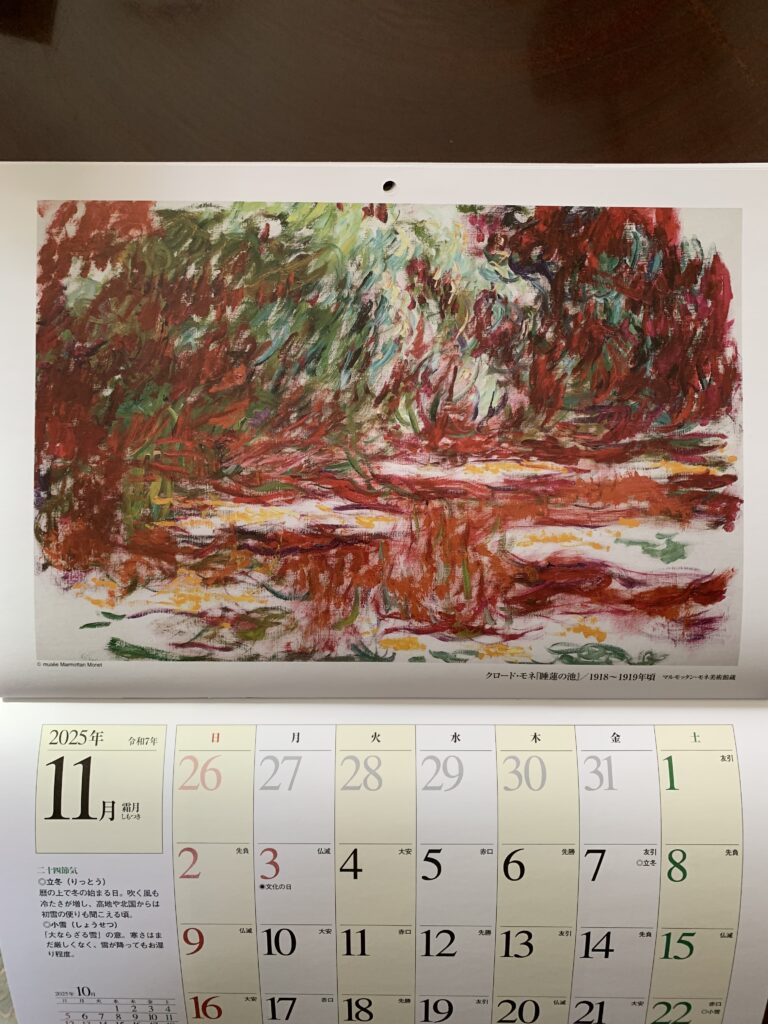

その目を患っていた時に描いたのが、赤っぽい絵。その時々で固執する色というのがあったとか。いくつもの太鼓橋や柳の絵が並んでいたが、私には判別不可能。そのうち小道だとかバラだとか、主題が変わったようだが、やはり判別不能。これがバラ?どこが?と思ってしまった。残念な私。

こんな感じ↑の激しいやつ。でも、モネの絵、印象派の絵、と思うからあれ?と思うのであって、この後の時代のピカソとか、現代アートと思ったらどうだろうか。キュビズムとかフォービズムとか色々あったけれども、時代に即していたのかも。

ちなみに、白内障の手術をした後、目が見えなかった時に描いたこれらの作品を、モネは処分せずに残した、と書いてあった。つまり、見えなかったから変な物を描いてしまった、という認識はないという事だと言いたいのだろう。目を患った事で新しい境地が開けた、と思ったかどうか分からないが、これも良しと思ったのではないか。

モネはいくつかの絵を国家に寄贈している。そうしてオルセー美術館が出来たりしたようだ。そう、最初はもっと違う物を建てるはずだったが、国家予算の関係で旧駅舎を使う事になって、それがオルセー美術館だとか。そのせいで、計画していたアイリスの装飾画がとん挫したとか何とか。

エピローグ さかさまの世界

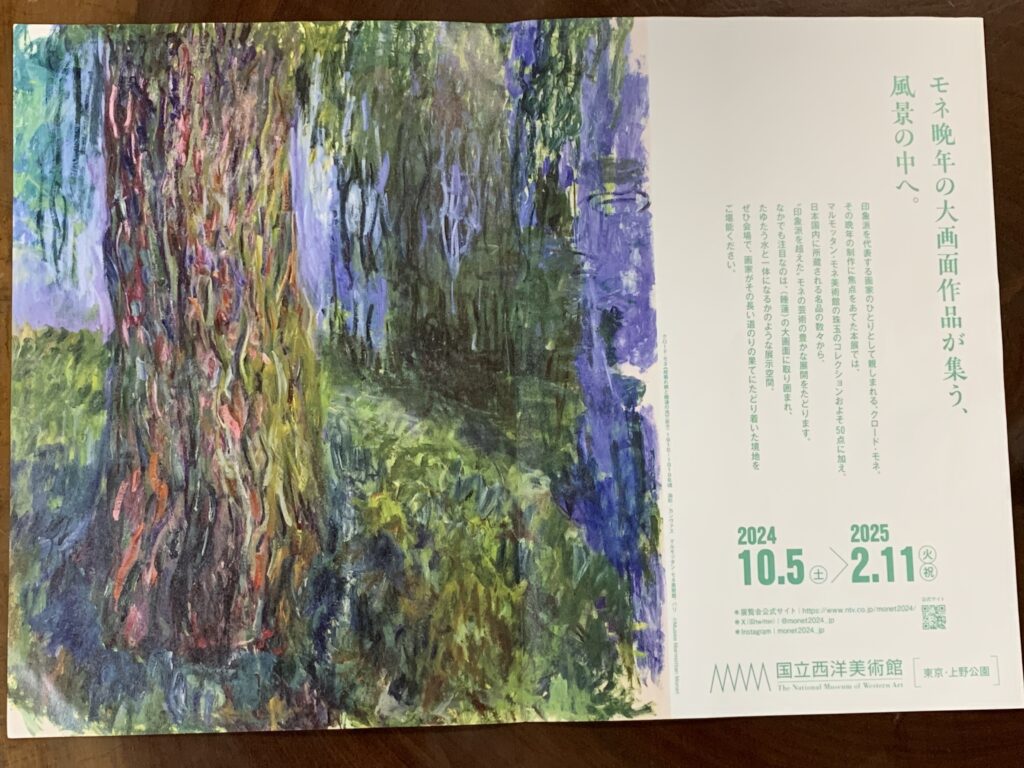

最終章は2点のみ。これらの絵は、1年前から西洋美術館に置いてあったパンフレットに載っていた絵だった。この絵を観てここへ来ようと思った、晩年のすさまじく、素晴らしい作品。

「睡蓮」と「しだれ柳と睡蓮の池」の2作。なぜ「さかさまの世界」なのかと言うと……あれ、読んだかな。ちょっと覚えていない。読んでも理解できなかったのかな。だが、私はこれらの絵をしばらく眺めていた。薄暗い所に飾ってある、大きな絵。パンフの絵を載せておこう。

パンフの絵はぶった切ってある。実際は縦長の絵だったので。しかし、この特に2枚目「しだれ柳と睡蓮の池」の木肌など、深みがあって、遠くから見ると本物以上に本物らしいと言うか。それじゃダメか?

しかし2枚とも、深みがあって本当に素晴らしい。近くで見るとぐちゃぐちゃに色を塗ったくってあるだけなのに、離れていくと何と豊かな風景か。これぞモネだ。

それにしても、大好きなモネの絵が、モネの絵だけが60枚以上展示してあったのに、素晴らしいと思ったのはほんのわずかだったりする。モネの絵だからと言って全てが私の好みの絵という訳ではなかった。そういった意味でも、奥の深い画家である。モネと言えばコレ、という単純な画家ではないのだ。

ミュージアムショップ

遅いほどすいてくるだろうと思っていたのに、やっぱり8時には観終わってしまった。ショップは8時でも並んでいたという情報を得ていたので、もっと遅くに来るはずだったのに。

それでも、このミュージアムショップでプレゼントを買おうと思っていたので、並んだ。ちょっと並んだらすぐに入れた。やはり大して混んではいない。

期待していた「モネの絵の缶に入ったお菓子」はお値段が合わず、缶の方もイマイチ。お値段がちょうどいいのはドリップコーヒーセットだったが、捨ててしまう袋だし、私が飲めないコーヒーをプレゼントするのはどうかと思い、辞めた。

どうもプレゼントにふさわしいものはなく、何も買えなかった。お手頃価格のもの、たとえばクリアファイルとか栞とかマスキングテープとか、自分の為に買おうと思えばいくらでも買えるものはあったのだが、この展覧会は自分的にそれほど良くなかった、という感覚があって買えなかった。後から、気に入った絵のポストカードを買えば良かったと後悔したのだが。ブログに写真を載せられるからという理由で。

並んで入るスペースで、出るにはレジを通らねばならない。何も買わないのにレジ前を通るのも気が引けて、囲いの外に立っている人に、

「何も買わずに出たいのですが」

と言うと、一箇所開けてくれた。開けなくても隙間を通れたのだが。

一応常設のミュージアムショップも見てみた。西洋美術館の絵が描かれたマグカップが可愛かった。ちょっと迷ったけれど、やっぱり買わなかった。まあ、これはいつでもチケットなしでも買えるので、どうしても欲しければまた買いにくればいい。

そして、書籍の所を見てみた。モネに関する本がたくさん売っている。モネ展をやっているからこのラインナップなのか、それともいつもこうなのか。

そこで見つけた!あの雑誌を。カレンダーが付録になっているサライだ。

なーんだ、即完売じゃなかったか。こんなに積まれているとは。ポストカードの前に人だかりができているのだが、こっちは全然。知名度というか、宣伝が足りないのだな。1200円で12枚のモネの絵カレンダーが付いてくるのだから、お買い得なのに。

というわけで、8時過ぎに西洋美術館を出てきた。そうそう、ロッカーでコートを出していたら、やはりロッカーの番号を聞かれている人がいた。係の人は男性から女性に代わっていたが。やっぱり番号が必要なのか。メモをしているわけでもない。不思議だ。だって、閉め忘れを防ぐだけなら、番号を聞くのではなく「施錠しましたか?」とか「鍵を見せてください」とかでいいでしょ。番号を聞かれるのは……謎だ。

人通りはあるのに、やはり外は真っ暗。門の所にちょっと明かりがあってもいいのにな。LEDなら電気代もそれほどかからないと思うのだが。そこはやっぱり国の施設だな。民間の施設だったらこんな事にはなっていない気がする。向かい側の建物の灯りでほんのり見えるが、あれがなかったら階段が危ない。

以上、「モネ 睡蓮のとき」展のレポであった。この展覧会は2月11日まで。もう一度言うと、金曜と土曜は夜9時までやっている。意外と皆さん知らないので、まだまだすいているのでは。それではまた!あ、そうそう、サライのご購入はこちらから↓

サライ 2024年 12 月号(在庫あり)→https://amzn.to/3CTsI1L