我らTOKYOフィールドキャストアート部の活動が、珍しく日曜日に行われた。12月にしては暖かい、快晴のアート日和。

集合

まずは新宿、SOMPO美術館で行われているゴッホと静物画展へ。メンバー4人で美術館の前に午前9:40に集合だった。

美術館は駅から徒歩5分。しかし、ものすごく昔に行ったきりなので5分で行かれるわけもなく、ちょうど良い時間の電車がなくて、だいぶ早い時間に新宿に着いた。9:20くらいに。

今回は迷いようがない。SOMPO美術館のサイトでは、アクセス情報が細かく写真入りで載っていた。地下道を通って行く方法を見て、これを見ながら行けば迷うはずがないと思っていた。

ところが、新宿駅に着いて西口を目指して階段を降りる時、おや?と思った。どれくらい久しぶりだったのか。階段からして前と違う。新しい。そして、地下へ降りていくと、そういえばずっと工事中だった地下通路だが、工事が済んで綺麗になっていた。西口の改札を出た辺りから、怪しくなってきた。こんなに変わってしまったのでは、あのサイトの写真が役に立たないのでは?

不安を抱えつつも、何となくこっちだろうと進んでいくと、なるほど最初の所だけサイトの写真と違うようだが、後は同じだった。「新宿の目」とやらもあった。長い通路を歩いて行く。平日の朝はものすごく人でいっぱいになる地下通路。どこかで階段を降りるはず。その階段は唐突に現れた。モード学園コクーンタワーと書いてある階段だ。

降りてみた。確か、エレベーターで1階へ上がるようにと書いてあったはずだ。ん?向こうにもエレベーター、こっちにもエレベーター。まあ、こっちのエレベーターでいいだろう。というか、螺旋階段でいいではないか。

ということで、階段を上がっていくと、バカだ……。つい先ほど階段を下りた場所に出る。つまり、階段を使うなら、先ほど降りる必要がなかったのだ。で、もう1階分上がる。外に出た。おっ!イチョウが綺麗。

都心は紅葉真っ盛り。ここはイチョウ並木が素晴らしい。で、信号を渡るとSOMPO美術館があるはずなのだ。あっちかな?でも、それらしい建物がない。美術館のサイトを開いて建物の写真を見るが、上まで載ってない。でもそれ、ここにはない気がする。

対角線上に渡るように書いてあるが、そちらには郵便局が見える。地図を出しても郵便局が見当たらない。後ろには銀行などもあるようだが、地図上にない。新宿辺りはGPSが誤動作を起こす事が多く、いや、いつも正しい場所を示してくれないと言ってもいい。だから、自分が今いる場所を正確には示していないはずだ。

うーん、分からない。とりあえずこっちだと思う方に渡ってみるか。

渡ったのだが、やっと地図上の郵便局を発見した。そして、全然違う方へ渡った事に気づく。巨悪の根源は、エレベーター違いだった。手近なエレベーターの横の階段を上がったが、本当は遠い方のエレベーターで地上へ出るべきだったのだ。そして、どうやらGPSは割と正確に位置を示していたらしい。

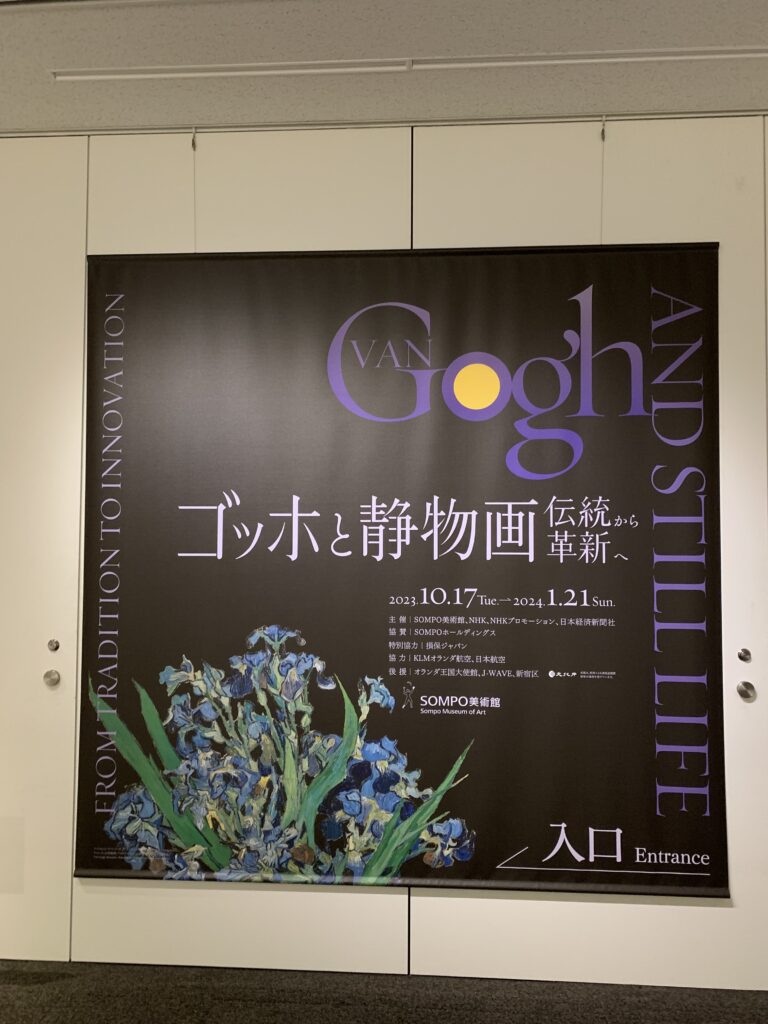

やれやれ。今渡った信号をまた渡り、更に向こうの信号を渡ろうとして、もうすぐ青信号がパカパカするようなので止まった。まあ、時間はまだあるし。でも、その信号は非常に長かった。やっと渡るともう集合時間の1分前である。でもあったあった。SOMPO美術館が。外観がこれ。

そして、正面がこれ。昔は地下から入ったような。もう、かつての面影はない。

今はゴッホ展だからこう書いてあるが、違う物を展示する時には、また書き直すという事か。すごい手間だな。

メンバーの一人が来ていた。あんなに余裕があると思っていたのに、着いてみればギリギリだった。このくらい余裕を見て来ないとダメなのだな。着いた時には外に多少行列が出来ていたが、すぐに中へ入れるようになった。10時に開館だが、中で並んでいるようだ。

ちなみに、左を見るとこれ。新宿のビル群の中でも特徴的な形のビル。これがモード学園コクーンタワーとう物だったのか。

メンバーがもう一人合流。あと一人は少し遅れるという事で、非常に混むと噂されるミュージアムショップの方へ先に行く事にした。そこであと一人と合流してから展覧会の方へ行こうと。我々は10時~10時半の予約をしているので、10時半までに入ればいいのだ。

ミュージアムショップ

ショップの方も10時までは入れず、入り口に並んでいた。他に並ぶ人はいない。ショップは意外に狭いというか、物があまりないような気がした。

しかし、10時になり、実際に中に入ってみるとそうでもない。常設展示の物がないだけで、大体ありそうなものは揃っていた。まだ展示を見ない内にショップへ来るのは初めてだ。気に入った絵の何かを買うという事が出来ないが、それはまあ仕方がない。

それにしても、色々とあるが高い。ミッフィーとのコラボ商品もあった。本当は欲しかったのがひまわりの箸置きだった。7個入りの、ガラスの箸置きで、ゴッホのひまわりが描いてある。つまり、ゴッホ描いた7枚のひまわりという事ではないか。欲しい。でも、高い。4600円だったっけな。うーん、その半額だったら買ったかもしれないけど。

で、いつものようにクリアファイルはいっぱい持ってるし、付箋とかメモパッドも使わないし、マグネットも迷ったけど、いっぱいあるしなあ。と思っていたら、一つ目を引いたものが。ポチ袋だ。お年玉を入れる袋。400円だ。アイリスが描いてあるものと、もう一つ。ああ、綺麗だ。すごくきれいな絵が描いてある。欲しい。手頃な価格だし、もう少しで買うところだった。が、ポチ袋という事は、人にあげてしまう物だ。1つ100円くらいする。絵心のある子にあげるならまだいいのだが、私がお年玉をあげる姪っ子や甥っ子に、絵心のある者はいない。もう少しポップな絵ならまだしも、ゴッホの絵をそれだと気づく子がいるとは思えない。

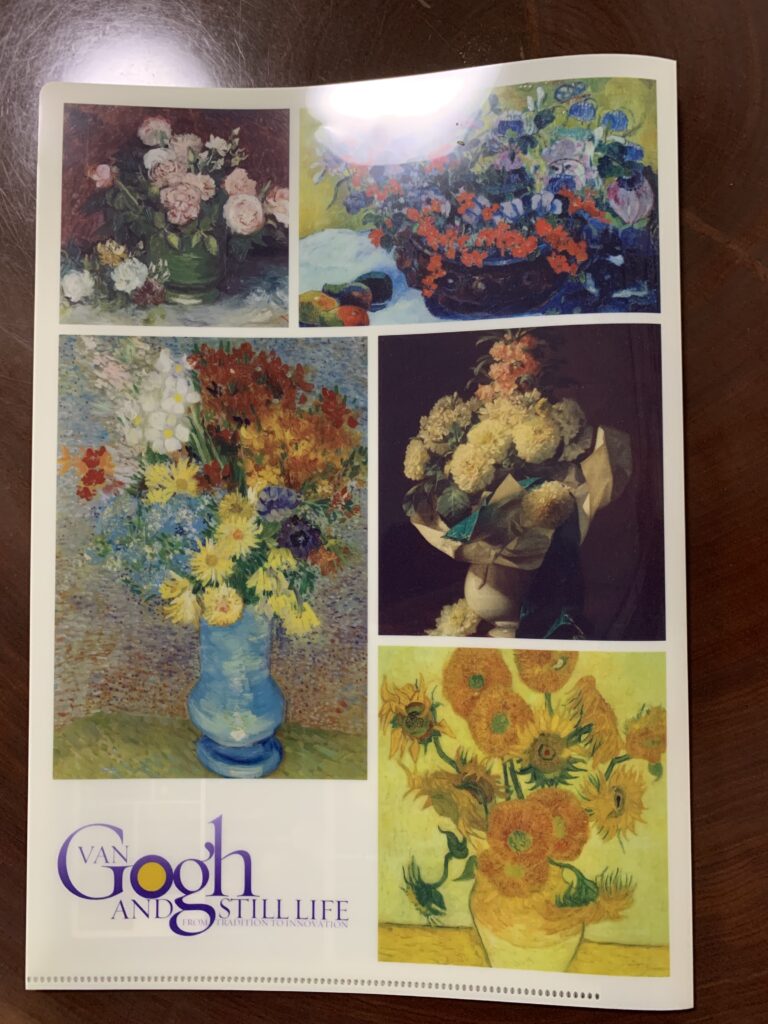

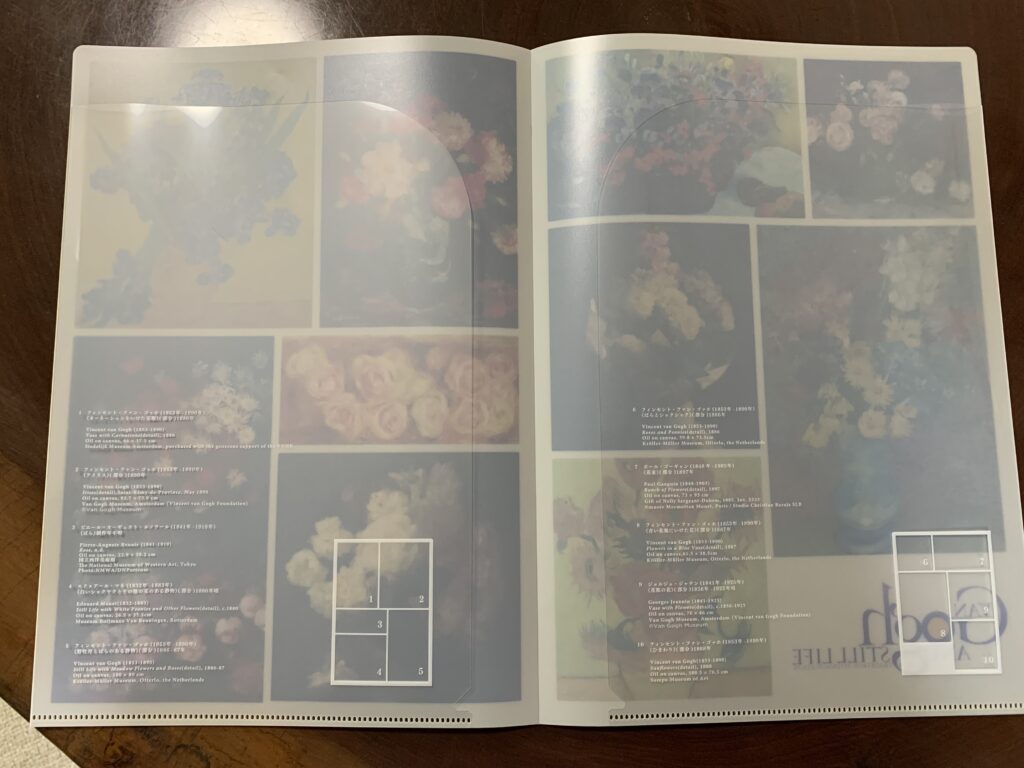

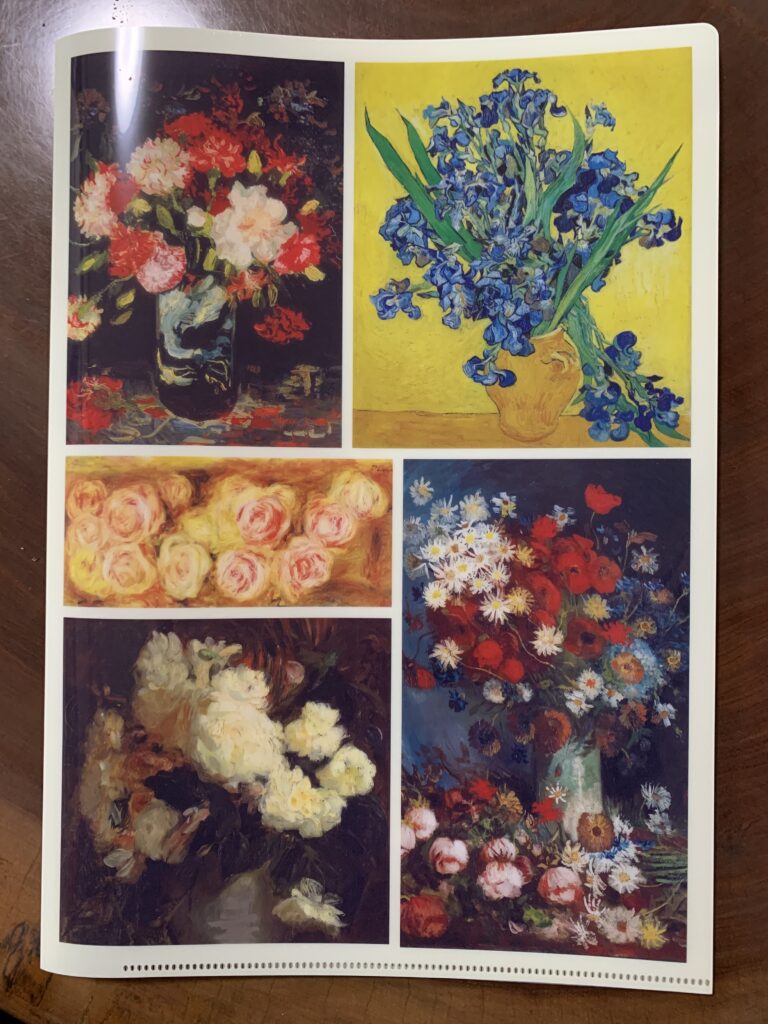

辞めよう。勿体ない。で、また何も買わないという選択をしようかと思いつつ、アイリスの絵に後ろ髪をひかれる。と、そこへ目に入ったのが両開きのクリアファイル。クリアファイルは要らないのだが、でも、ここにはアイリスもひまわりも描いてある。他にも花の絵がすばらしい。こんなにたくさん花の絵が描いてあるなんて、贅沢だ。これは買うべきではないか。660円、これなら買える。

ということで、これを買った。後で家で開封してから撮った写真がこれ。ちょっと光ってしまったけれど。全てがゴッホの絵ではない。後ほど説明するかもしれない。

遅れてきたメンバーも合流した。私が購入している間にみんなは壁にかかっていた絵のところにいて、私が行くと、

「これ、触れるよ」

と教えてくれた。

「え!触っていいの?!」

油絵の「ひまわり」など。この時にも話が出たが、徳島にある大塚美術館でも色々な絵画を触る事が出来るが、あれは陶板で作られた絵画のレプリカだった。今ここにあるものは、キャンバスに油絵具で描いてあるように見える。3Dプリンタか何かで作られたものなのか、本物そっくりになっている。私は全ての絵に手を触れてみた。何となく。私は絵を描く人ではないのだが、やっぱり美術館で触る事の出来ないものを触れるという貴重な体験のような気がして。ああ、満足。

美術展へ

さて、10:20頃になったので、美術展の入り口の方へ回った。すると、何と10時よりも更に長蛇の列が出来ていた。もう10時半~11時の人が並んでいるようだ。警備員さんに、

「10時からのチケットを持っているんですけど、ここでいいですか?」

とメンバーの一人が聞くと、警備員さんは

「もう予約はお済なんですね、ここへ並んでください」

と言った。ああ、そうだ。最初にここへ入った時、ロッカーが無料だという事なのでコートを入れるかどうか迷った。すると警備員さんが、

「展示室は暖かいですよ」

と言ってくれたので、コートをロッカーに入れてショップへ行ったのだ。しかし、私は今日が暖かいと聞いて薄着をしていたので、ちょっと寒かった。寒いという程ではないが、うすら寒いというか。でも、展示室は暖かいと言われたので、それを信じてコートはそのままに。

我々は10時の予約なのに、10時半の人たちに追い越されているようだった。でも、列はどんどん流れている。つまり、まだ10時半になっていないのにどんどん人は入って行くのだ。

「まあ、いっか」

という事で、列に並んだ。手荷物検査があり、チケットの半券をもぎってもらった。手荷物検査の時に、整理券かQRコードをご提示くださいと言われたので、チケットを見せたら、

「ああ、チケットをお持ちなのですね」

と言われた。この展覧会はデジタルチケットではなく、サイトで日時予約をしたうえで、コンビニ発券が必要だったのに。どういう事?このコンビニ発券も、コンビニ支払いにすれば手数料は無料だったらしいのだが、私がその事を読んでいなくてクレジットカード払いにしてしまい、発券の際に手数料110円を取られてしまったというアホな事情があったのだが……。

チケットをもぎってもらったら、作品リストとゴッホの年表をもらってエレベーターへ。あと、鉛筆ももらった。前回アート部のメンバーの一人が、気に入った作品があると、作品リストの番号に〇をつけていて、それを見てから私も何かメモしておこうと思ったのだ。今日のメンバーも同じことを考えていた。メンバー同士影響を与え合うっていいな。部活らしいではないか。

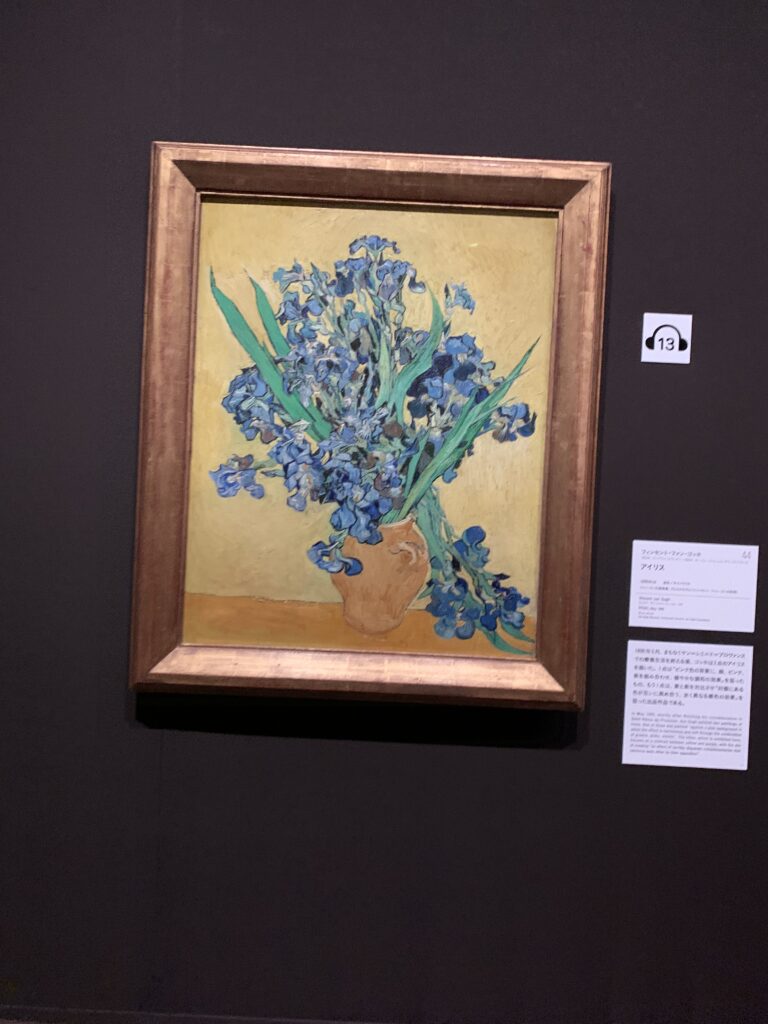

エレベーターで5階へ。そこから展示がスタートだ。そして、入り口には今回の目玉、アイリスの絵が。ここは写真撮影OKだが、記念撮影はご遠慮くださいとの事。

日曜日だし、混雑するだろうからという事で、メンバーというかリーダーからのアドバイスがあった。予めホームページの説明を読んでおくといいかも、と。そうだ、私は最近目が悪くなって(メガネでも視力が上がらなくなった)、薄暗い中で遠くの文字を読むのがつらい。かと言って、時間的に縛られそうな音声ガイドはやっぱり使いたくない。それなら、手元のスマホで見ておくのがいい。前の日に読んでおけば、当日はすいすい進めるというものだ。ありがたいアドバイスだった。今回、読んできたので各章の最初の説明などは読み飛ばす事が出来た。

1章 伝統ー17世紀から19世紀

ヨーロッパで静物画というジャンルが確立されたのは、17世紀の事である。市民階級が発展し、裕福になった商人たちが好んだのが静物画だったのだ。18世紀になり、アカデミアなどでは歴史画・宗教画・肖像画が上とみなされ、静物画や風景画は下に見られていたのだが、分かりやすく、また持っている物の自慢などにも使われた静物画。大航海時代には植物学への関心も高まり、花の静物画への発展へとつながっていく。

この展覧会は、ほとんどの絵が写真撮影OKだった。気に入った絵だけ撮ろうと思ったが、後半はだいぶ撮ってしまった。

ゴッホは人物を描く画家を目指していた。なので、静物画は油彩の技術を磨くための習作と捉えていたようだ。最初は身の回りの物を描いて行く。

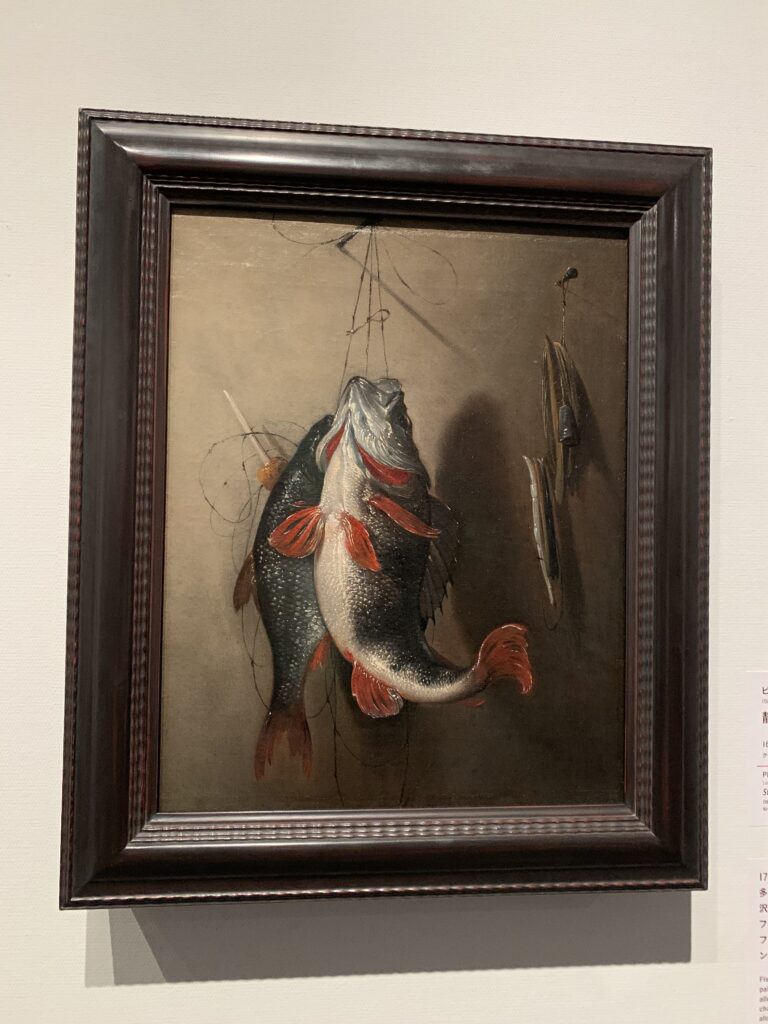

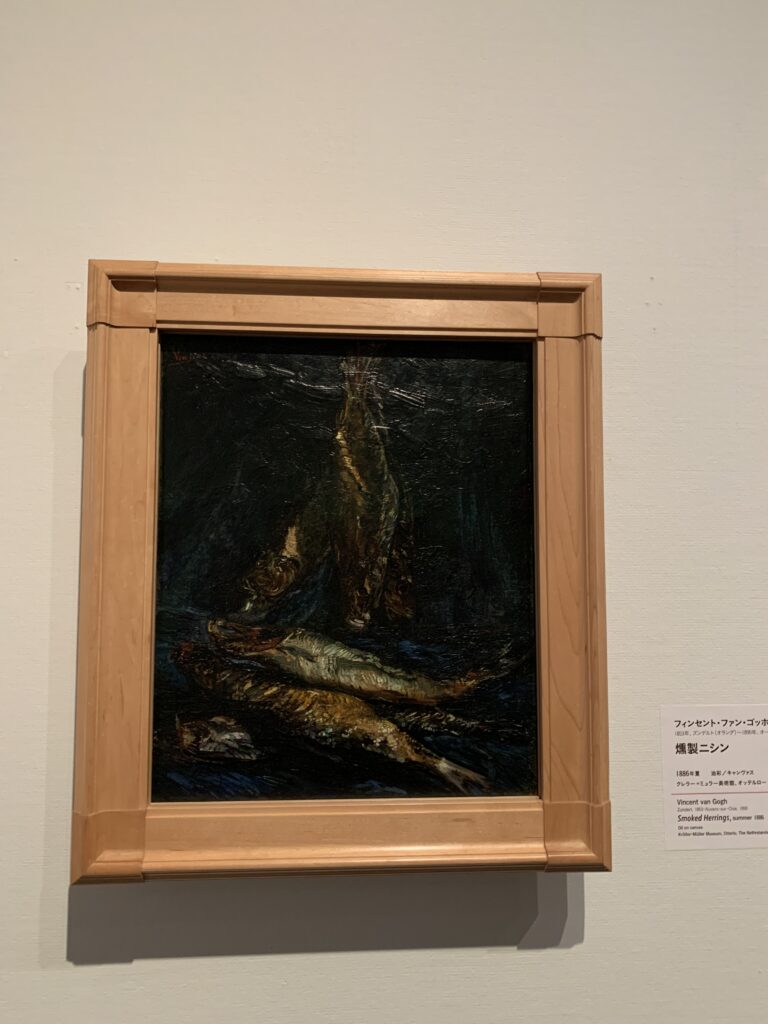

まず魚の絵を並べようか。ピーテル・ファン・ノールト「生物(魚)」、アントワーヌ・ヴォロン「魚のある静物」、フィンセント・ファン・ゴッホ「燻製ニシン」

ゴッホの絵はちょっと暗いな。しかしリアルだよねえ。

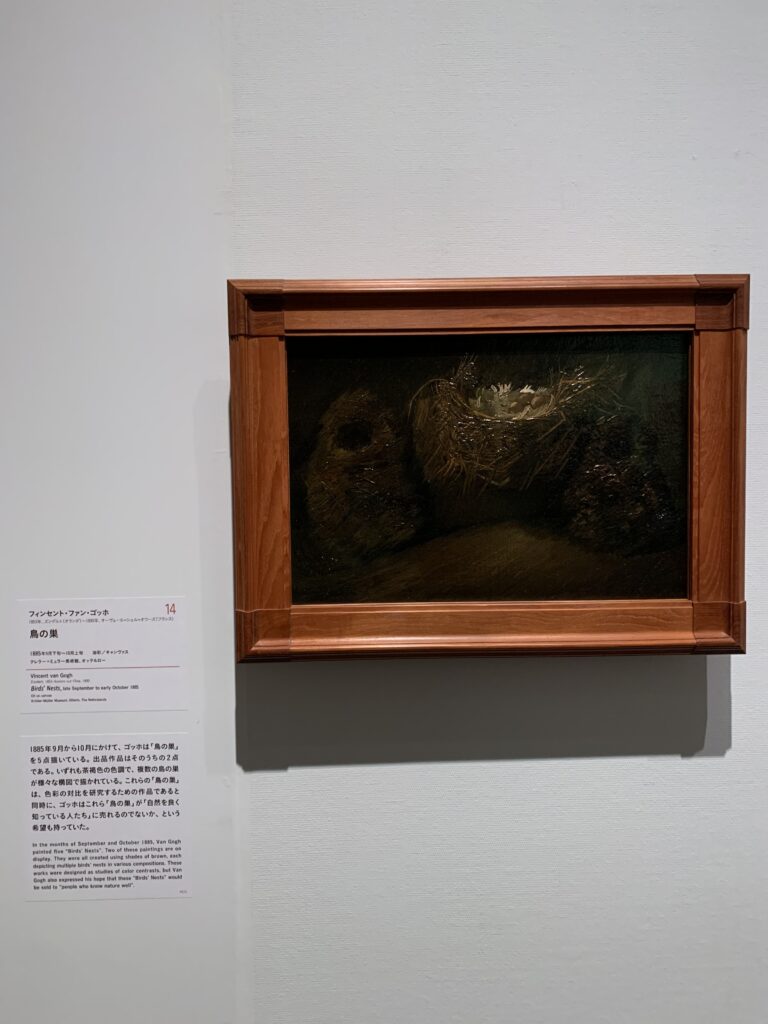

ところで、絵を見た時にはすごく暗いと思ったが、ちょっとキラキラしている部分があると思ったのがゴッホの「鳥の巣」だ。写真に撮ったらけっこう良さが分かる。そのキラキラが立体を為すと言うと可笑しいか?光を描いているのが分かる。わずかな光だが、この白が私は好きだ。

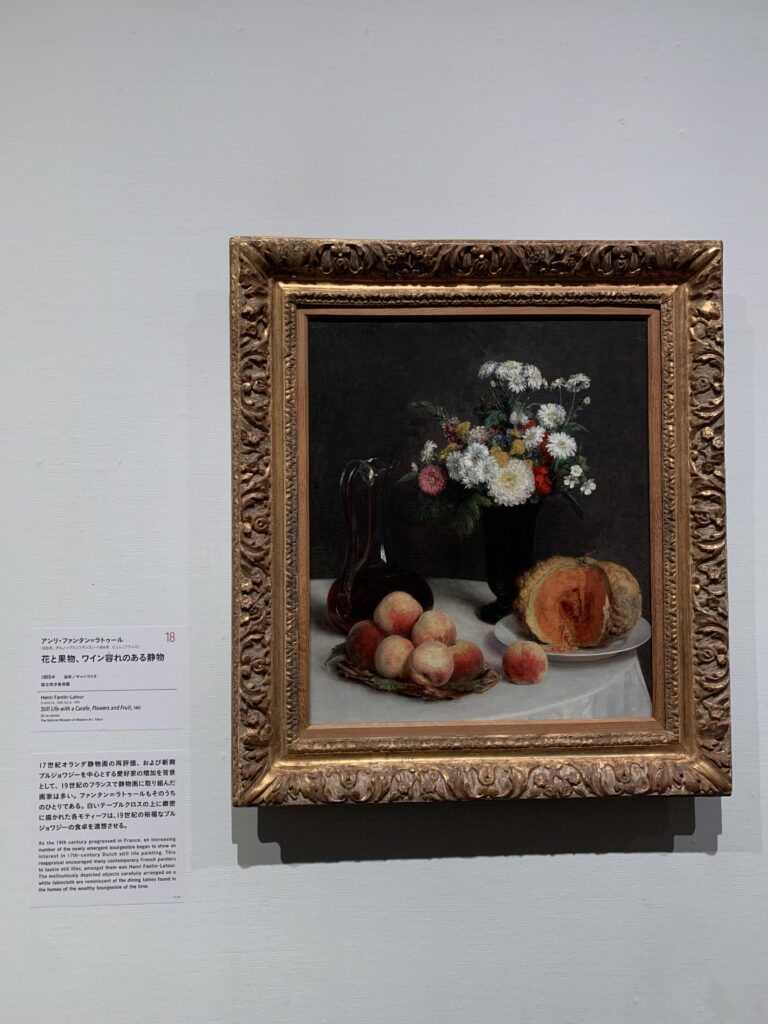

そして、アンリ・ファンタン=ラトゥールがやっぱり好きだ。

桃がすごく美味しそうだし、丸みとか柔らかさを感じる。

そして、私の大好きな画家ルノワールの「アネモネ」

これは、目の前にある時にはイマイチ?という感じだったのだ。しかし、少し離れて観るとなんと!ルノワール特有の青と白と色々混ぜた感じの背景が、前の花や花瓶を浮かび上がらせる。

そして、この章最後にゴッホ2作品。

一つ目は、いかにもゴッホらしい色合いだ。タッチもそう。2枚目は色合いが日本っぽい?気のせいか?

2章 花の静物画ー「ひまわり」をめぐって

それにしても、静物画は英語では「Still Life」と言うらしい。まだ生きている?なんか面白い。

前にもちょっと触れたように、ヨーロッパでは静物画は下に見られていたのだが、それでも花の絵の需要は高かったそうだ。それは頷けるという物。私も花の絵のカレンダーを買った事がある。部屋に絵を飾るのに、花の絵は明るくてきれいで、思想信条なども表さないしうってつけだ。

ゴッホはパリ滞在時代、花の絵ばかり描いていた事がある。それは、モデル代を払えなかったからだ。花をモデルにするならば、安く済むという事だ。どこかに咲いている花ならば無料だし。

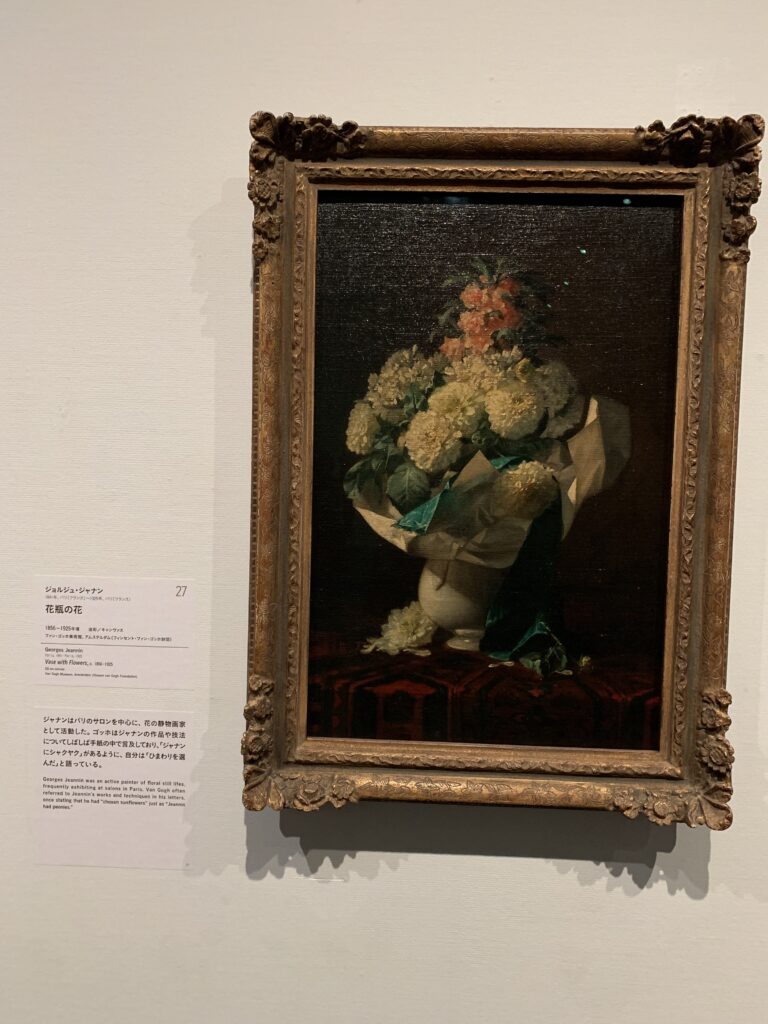

こちらはゴッホが多くを学んだ画家「ジョルジュ・ジャナン」の作品。

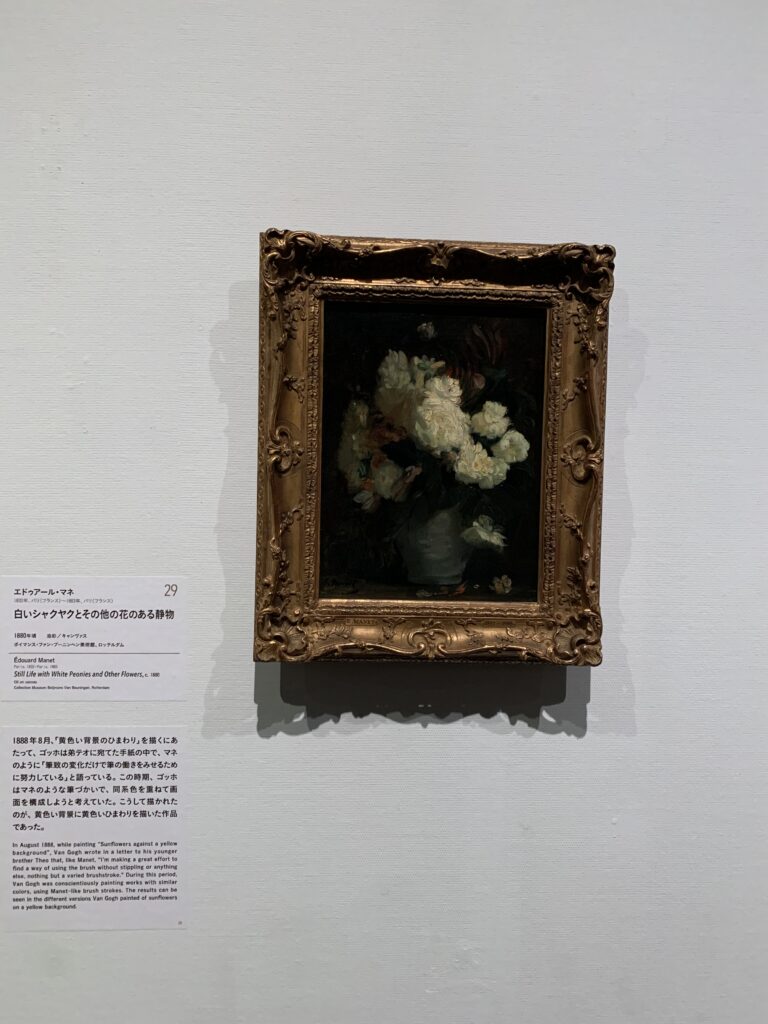

そして、エドゥアール・マネの絵。これ、気に入った。

ごてごて、もりもりなゴッホの花4連発。ゴッホはこれで色彩の研究をしていたらしい。

出たー、モネ!

この形。掛け軸っぽいであろう。ジャポニズムの影響らしい。この絵には対があって、2枚並べてあった。

そして、本日の目玉「ひまわり」と「アイリス」だ。やたらと係員の

「立ち止まらずにお進みください」

という声が響いていて、うるさいなぁと思っていたのだが、実はここだけ2列に分かれるシステムだった。

絵のすぐ前を通れるようになってはいるが、その後ろに一段高くなったところがあって、ゆっくり観る人は後ろ、素早く観る人は前という風になっていた。

私が最初に見た時には、前はガラガラで、通る人も小走りのような速さで通っていた。後ろは人だかりが出来ていて、写真を撮るなら後ろでという感じだった。

私も後ろへ回った。ところが、私とほぼ一緒に見ていたおじさん、怪しいと思ったのだよ。やたらとゆっくり観ていたから。ここへきて、写真を撮らないから前の列へと進む。文字をゆっくり読む。でも、文字の前で立ち止まっている分には良いのだ。私はひまわりの写真を撮ろうと、その前に立った。が、前の人達がはけていかない。

こうなってしまった。人が写り込む。で、前でもすぐなら写真を撮ってもいいと言っているようなので、私も前の列へ。歩きながら撮ったら、ひまわりはボケた。

でも、アイリスの方は撮れた。曲がったけど。目玉なのは分かるが、あまり観た気がしなかった。

3章 革新ー19世紀から20世紀

最後の章にやってきた。章の説明によると「絵画における事物の再現」という考え方は印象派でピークを迎え、その「見たままを写す」という印象主義の考え方に疑問を抱いたポスト印象派と言われるゴッホやゴーギャン、セザンヌらが色や形といった絵画の要素に注目し、いかに二次元の絵画で自己を表現するかを追求していった、とある。それが19世紀で、20世紀の画家たちに受け継がれていくとか何とか。

ちょっと表現が難しくないか?そもそも、18世紀の産業革命で写真が生まれ、それまでの写実的な絵画を見直したのが印象派の流れだった。写実的ではなく見えるままに。これが分かりにくい。写実的な絵が見えたままを描いたものではないのか、と思わないか?

印象派は、もっとキラキラした光とか、写真には写らないようなものを描こうとしたのだと思う。それは私から言わせれば、見えるままを写したのとは違うものを描いていると思うのだが、まあ見た目の問題ではある。後期印象派とかポスト印象派など、それ以後の絵画は、ただ目に映る物だけではなく、内面をも写そうという試みだと思うのだ。フォービズムやキュビズムへとつながっていくわけだが。そして現代アートに至っては概念を描き出すようになっていくような。

さて、この章の冒頭、ゴッホではない画家の絵が2枚か3枚続いていたら、観ていた男性が、

「ゴッホらしくない絵だねえ」

とつぶやいていた。これ、ゴッホじゃないですよーと言いたかったが、黙っていた。しかし、じきに

「ああ、ゴッホじゃないのか」

というつぶやきも聞こえたので、安堵した。

ゴッホの描いたビーナスのデッサンが2枚並んでいた。しかし、片方は撮影NGだった。↑こちらはOKの方。この2枚、全然タッチが違うものだった。こちらはゴッホらしいと言えるが、もう一つは……忘れてしまったよ。

そして、こちらはゴッホらしい色合いの静物画。「皿とタマネギのある静物」

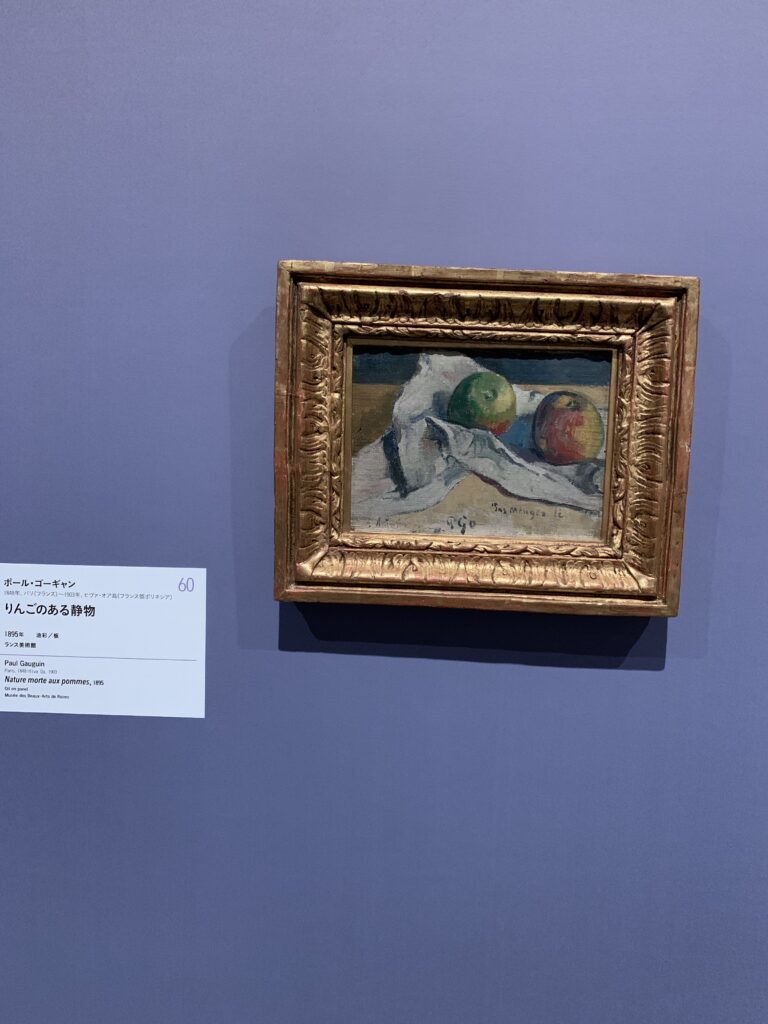

それから、リンゴと言ったらセザンヌだが、ゴーギャンやルノワールも描いている。3連続でどうぞ。

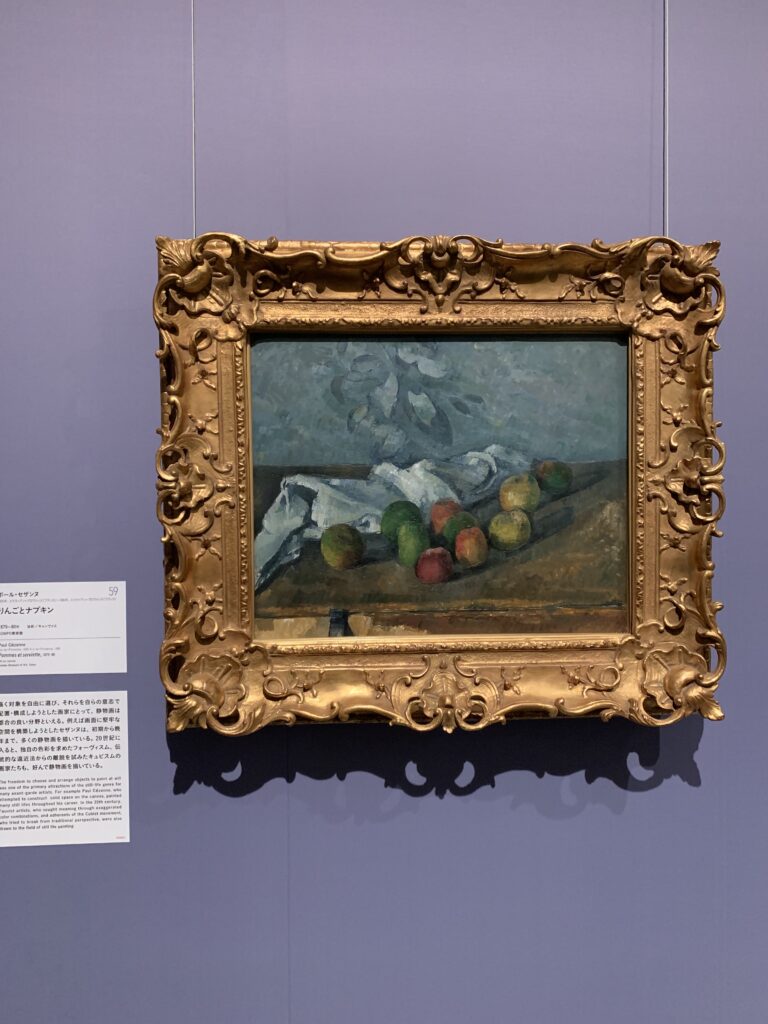

↑ポール・セザンヌ「りんごとナプキン」。黒縁っぽい感じがセザンヌらしい。ちなみに黒縁線が西欧絵画で描かれるようになったのは、浮世絵の影響が大きい。

↑ポール・ゴーギャン「りんごのある静物」。こちらもゴーギャンらしい色合い。赤の隣に緑があるとゴーギャンだよね。

↑そしてこちらがピエール=オーギュスト・ルノワール「果物のある静物」。この絵はもっと白っぽく輝いて見えたのだけれど、写真に撮るとちょっと暗くなってしまった。これは周りの壁が青いせいだと思うのだ。しかし、私はルノワールの描く「白い布」が好きだ。

ゴーギャンは、ゴッホが「ひまわり」を描いているところを描いている。画中画が描かれている。これは有名で観たことのある絵だったが、ゴーギャンがゴッホとアルルで共同生活をしたのは10月から12月で、ひまわりの季節ではないのだ。つまり、ゴッホがひまわりを描くところは実際には観ていないはずである。想像だったのか。

ゴッホはゴーギャンと上手くいかず、喧嘩をして刃傷沙汰になり、自分の耳を切り落とす。その後入退院を繰り返し、自ら命を絶つのだ。

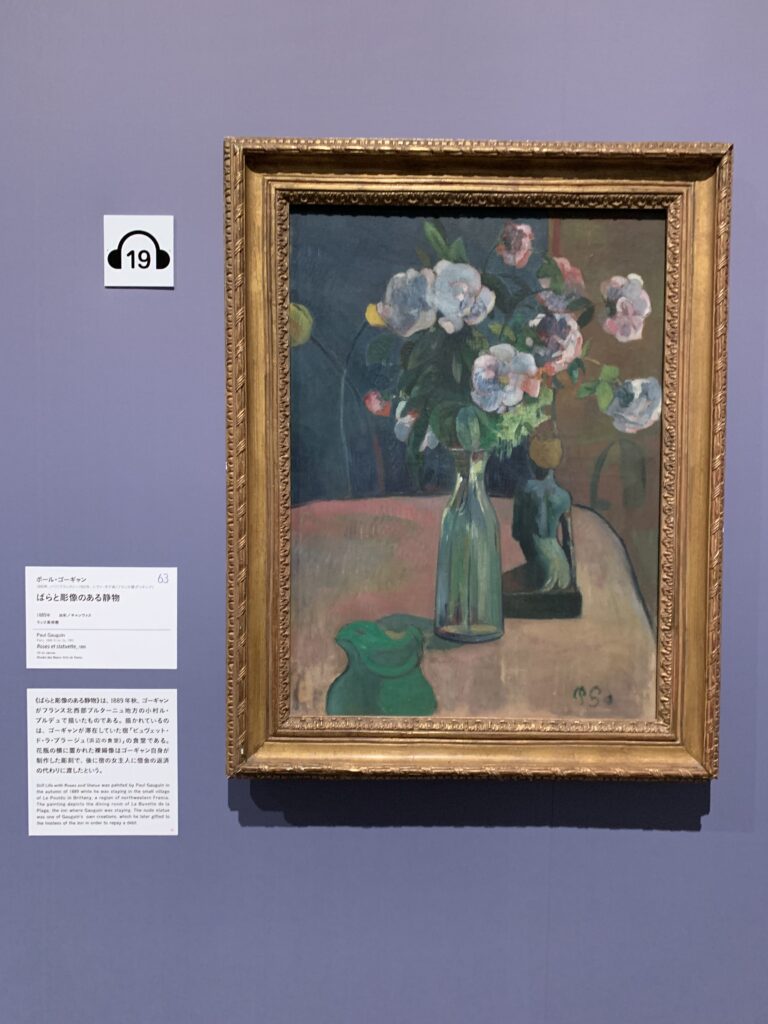

そのゴーギャンも自殺を図った事があるらしい。彼も精神を病んでいたのだ。しかし、ゴーギャンの描く花もまた美しい。2連発、ゴーギャン「ばらと彫像のある生物」と「花束」

「花束」の方は、私が購入したクリアファイルに載っていた。写真が光ってしまってよく見えないのがこの絵である。両方とも、なんとゴーギャンらしい色合いだろうか。緑、赤。ゴーギャンは原色を使う人だと思っていたが、ファジーな色も素敵だ。

最後、シャガールの絵があった。マルク・シャガール「花束」である。これは残念ながら写真撮影NGであった。シャガールと言えば青っぽい絵と、馬を連想するが、この絵は全体に赤が強い。シャガールの赤は珍しい。だが、下の方、花瓶の模様にトレードマークの馬が!赤い馬がこっそり描かれているのであった。

美術展を出るとショップを通り抜けるようになっている。シャガールの絵ハガキが売っていないかと見てみたが、なかった。写真NGの絵が売っていないというわけでもなかった。ショップは混雑しているという程でもなかったが、2つしかないレジには行列が出来ていた。

それにしても、展示室はそれほど暖かくなかった。冬物を着ていれば暑かったのかもしれないが、薄着の身には少々寒いくらいだった。コートを着ていた方がよかったかも。

外に出て、写真を撮った。相変わらず天気が良い。こんなひまわりの看板も。

後で家族に、ひまわりの箸置きの話をした。欲しかったけど高かったと。そうしたら、夫が値段を聞いてそんなもんだろうよと。確かに。1個600円か700円かと思うと、それほど高いものではない。と思ったら、本気で欲しくなってきた。あのショップはチケットがなくても入れるらしい。今からでも買いに行くか?あー、ちゃんと絵のクォリティを見ておけば良かったなぁ。正確な値段を調べようとしたが、ネット上に箸置きの情報はなかった。ということは、レア物になる予感が。

それから、メンバーの一人が、シャガールの「花束」について調べてくれた。そうしたら、山梨県立美術館所蔵だとか。という事は、また見に行けるかもしれない。

さて、我々は次に麻布台ヒルズへと移動したのだが、その話はまた次のブログで。